導讀:文字圖片形式的傳播媒介人類已經使用了上千年,而以視頻作為媒介傳遞信息從愛迪生發明留影機開始業才不到200年。視頻的傳播社交形式依然有非常的想象力值得我們去挖掘。同樣,Vlog真正在中國流行和應用時,應該也會有更多不同形態的拓展。

Vlog到底是什麽?

Vlog是一種視頻形式,很多人僅僅按照“video log-視頻日誌”的翻譯去理解,我認為Vlog可以有兩種定義,一種是“video log-視頻日誌”,另一種定義成“video of log-日誌視頻“。區別在於前麵一種定義的重心是日誌,本質上和文字日記,圖片日記是一個形式,是用視頻的形式承載日誌的內容;而後一種定義則是更在意視頻,日誌內容為視頻服務,vlog隻是眾多風格視頻其中的一款形式,以日常記錄為內容的視頻。

通過這兩種不同方向的定義,我們可以把Vlog分為傳播類和社交類。“video of log-日誌視頻“更傾向於傳播,而“video log-視頻日誌”則更傾向於社交。

一條受觀眾喜愛,點擊率高,傳播效果好的的vlog的首先應該保證其視頻本身的質量,其次才是日誌內容的設計。

而一條幫助用戶相互了解,促進互動,成為社交手段的Vlog則更應該保障內容性。

Vlog流行於YouTube,甚至很人直接把Vlog的起源歸結於YouTube上UGC內容的細分,那麽誇張一點說,Vlog作為一個生於YouTube,流行於YouTube的視頻形式,就是典型的傳播式的vlog,沒有哪個人會定義YouTube是視頻社交軟件吧?

那這些Vlog應該具有哪些質量標準,或者視頻製作上的特點呢?

1. 快節奏的剪輯 快節奏的剪輯最主要的目的就是趁觀眾的興奮點還沒有褪去的時候及時填補新的內容,這裏的快節奏指的並非單純速度上的快進。更多指的是爽快,痛快,激烈,一張一弛,以慢襯快,靜止的定焦鏡頭配合Zoom in特寫的零碎鏡頭;勻速運動的畫麵,配合慢速,加速的畫麵;長鏡頭配合碎鏡頭,這樣觀眾看著會很爽,感覺時時刻刻被畫麵的節奏引領著向前,而不是等待畫麵內容。最典型的就是各大電影的預告片,特點就是時間短,節奏快,景別切換頻繁。

這裏很多人會有疑問,為什麽非要快節奏?難道慢節奏的Vlog不可以嗎?在我看來,快捷奏的Vlog形式是被其內容所選擇的,作為一支以日常生活為主的視頻,其本身的內容性想對較弱,缺少戲劇張力以及話題深度。因此必須要有一個快節奏的載體來承載才能被大眾所接受。試想一下,一個日常的內容配上一個寫實平靜又溫吞的拍攝鏡頭,這不就是紀錄片嗎?

這裏推薦一些我本人一直很欣賞的華語類Vlog博主以供大家體驗:

安啾咪-台灣,解婕翎-台灣,Joeman-台灣,BadaCrazyPlay 兄瘋玩-香港,屎萊姆-香港,竹子-大陸,粉紅粉紅的一天-大陸,flyping-大陸。

台灣Vlog達人婕翎 這一期的主題是遊玩美國加州迪士尼

2. 不輸於影視級的畫質 對高畫質的追求其實是任何觀眾都潛意識裏希望看到的,所有人都希望視頻的畫麵清晰,光線充足,色調迷人,對焦準確。但是很多vlog博主完全被log這個日誌內容所迷惑,而忽略了video這個對畫質的基本要求。高質量的畫質主要體現在三方麵

清晰度:大部分高級玩家都會配備微單+Gopro,輸出4K的畫質,配合穩定器可以保證非常好的視覺清晰度。當然,現在很多牛人利用iPhone也可以實現高質量的拍攝。

燈光:室內或者棚拍都可以使用額外的攝影燈作為補充光源,而戶外拍攝就真的非常考驗攝影技巧了,曝光,背光,逆光,陰天,傍晚,這些問題需要視頻製作者踩點後才能知道效果。

調色:專業的vlog製作者都不會忽略這一步,後期通過Pr和Lumetri進行調色,首先確保色溫色相正常,其次根據主題/內容調整整體色調,增加視覺上帶來的情緒。

縱觀YouTube上熱門點擊量過10萬的視頻,其畫質均遠遠超過普通路人的隨手拍。甚至一些類似buzzvideo的團隊,會有專門的跟拍攝像師負責拍攝和後期製作。這裏大家可以看一下“worth it”這款欄目,雖然和傳統的日誌式vlog在內容上有一定的區別,但是其視頻製作的質量已經不輸於專業電視欄目,甚至影視作品了。隻有在高質量的畫麵情況下,觀眾才會覺得愉悅,才不會因為畫質而喪失興趣。

worth it欄目 這期的主題是比較19美元的Brunch 和 113美元的 Brunch

3. 清晰的標識 欄目包裝對於視頻行業的朋友一定不會陌生,其意思就是指對視頻欄目製作一套統一的外在形象,以增強視頻欄目的識別度和統一性,其中會包括logo/字體/提示牌/轉場元素/片尾/導視欄/字幕等等,這些元素需要和視頻欄目的整體風格相統一。

這裏清晰的標識不僅僅意味著凡事後期添加在視頻中的元素都要和視頻保持統一風格外,還意味著,一個高質量的vlog是必定需要標識元素的。因為:

標識可以幫助觀眾更好的識別內容。

標識是區分於路人視頻的一個潛在門檻,當觀眾看到一個視頻中出現規範統一的標識元素時,會潛意識的認為該視頻是高質量的,因為長時期的視覺氛圍給觀眾帶來的印象是,隻有電視節目才擁有欄目包裝。當然過猶不及,千萬不要過度使用,Vlog是不需要片頭的,切記。

通過上麵講到的三點傳播方向的Vlog本身作為視頻應該首先滿足的標準,我們不難發現,傳播類的Vlog有非常重的編輯性和後置性,是典型的影視製作模式,隻不過時間長度更短,內容更細分,更具有風格化。因此,但凡製作後呈現的Vlog相對於觀眾就天然的帶有不平等性,是優勢的,宣導的,單向的。因此這種Vlog不可能成為引導社交,隻能引導傳播。我們可以看到近期微博新推出的酷燃視頻就在印證這條路,一個高質量的PCG短視頻平台。

同時我們現在也很難再去劃分到底哪一類視頻是vlog,開箱視頻算不算?吐槽視頻算不算?美妝視頻算不算?我們隻能說,這種PGC的短視頻已經越來越向著專業影視製作的方向走了,至於內容那將會越來越豐富。這裏插一句,很多人說papi醬這種形式的視頻傳播起來製作質量不高,甚至刻意降低製作質量以達到平易近人的效果,為何傳播的也非常好。那是因為papi醬的內容已經不完全依賴於視頻了,視頻隻是傳播的媒介,我們就算聽papi醬每期視頻的純音頻也覺得很搞笑,視頻隻是錦上添花罷了。

因此,我相信,未來會有非常多,原本無法通過文字,圖片,音頻傳播的內容,通過高質量的視頻製作,展示到大眾麵前,video of log-日誌視頻就是一個非常好的例子,未來也許會出現,video of vegetation-植物視頻,video of motion變化視頻,video of bug-崩潰視頻??都是我瞎編的。

papi醬

這幾年視頻社交在全球都非常熱門,snapchat/Instagram/Facebook都不斷通過增加視頻模塊來趕上風口,但是實質上呢?

視頻究竟帶給社交什麽? 我始終認為社交的本質是相互養成,相互養成的方法是高頻次互動,隻有高頻次的互動才能讓兩個陌生人之間建立聯係,才能讓彼此與眾不同。至於互動的內容,形式,完全不重要,重要的是高頻次,還有互動這個動作。

大家都清楚日誌對於社交的重要性,從QQ空間的說說,日誌,到微信的朋友圈,豆瓣的廣播。圖文性質的日誌形式已經成為我們社交的一個重要環節,添加好友的第一步就是翻看她的朋友圈,QQ空間的訪客記錄要黃鑽才能消除。

Vlog:“video log-視頻日誌”作為記錄生活視頻,完全可以成為一把社交的利器。 首先,Vlog作為視頻可以完美的把文字,圖像,音頻結合在一起,是信息傳遞目前最高級的狀態。其次Vlog有辨識度非常高的標簽屬性-日誌,其形態(對著鏡頭喃喃自語)已經印象化,模式化,完全可以標準化。最後Vlog是舶來品,洋氣,這在社交中是非常重要的,大家都希望通過一些高級的方式展現自己的與眾不同。

那麽接下來我們試著分析一下為什麽國內的“video log-視頻日誌”沒有出現在社交平台的功能結構中呢?

隻有真實的記錄才能稱之為日誌。國內的短視頻社區為了風格化刺激用戶產出,通常會提出模板,引導用戶生產內容,通過限製時長,提供風格化的後期編輯功能,讓用戶根據平台運營需要產出內容,用戶在這裏扮演的角色就是參加各式各樣的假麵舞會,且主題和麵具都是會場提供的。

隻有一定的距離才能產生記錄感。大部分用戶都缺少一個穩定器。這個穩定器就相當於攝像機的三腳架,目前用戶的核心設備隻有手機,一個臂長的自拍距離讓用戶隻能錄製一個大臉視頻,完全沒有體現Vlog的鏡頭感和獨自敘述的記錄感,這裏大家可以回憶一下電影作品中宇航員每天都要錄製視頻記錄當天事務的情節。一個臂長的距離很容易讓用戶錄著錄著就往自拍的方向走了。以我的經驗,至少要有50cm的距離,才能保證有記錄感呈現在鏡頭前。

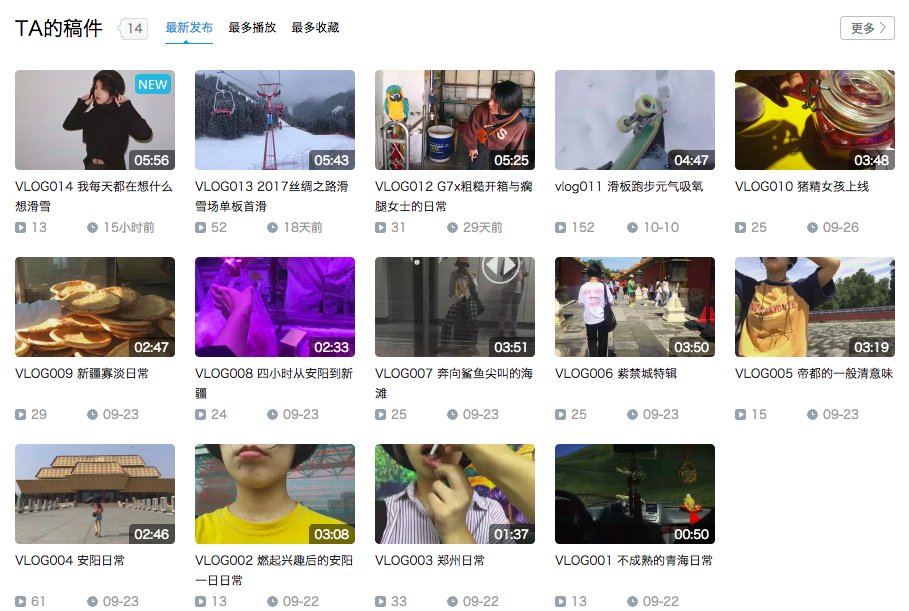

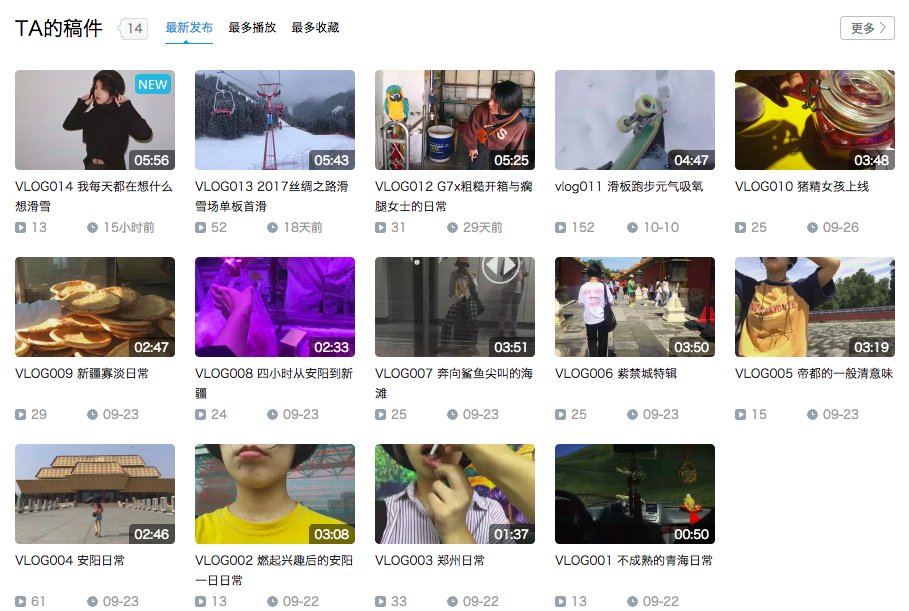

Vlog雖然有社交屬性,但是需要被規範才能成為社交工具。社交工具是需要被規範的,就像名片的尺寸,電話號碼的長度,郵箱的各式。同樣,Vlog被當成社交工具並不能拿來即用,它需要根據社交目的,社交環境,社交本質被調整。國內的優酷,嗶哩嗶哩有很多video log-視頻日誌 玩家已經開始每天堅持發vlog了,但是點進他們的主頁,我們很難體驗到這些Vlog帶來的社交氛圍。

一個妹子的B站Vlog合集頁麵,絲毫沒有社交氛圍

如何規範化,利用好Vlog為社交服務呢? 1. 提供用戶氛圍。引入頭部Vlog專業玩家用戶,初期設立審核機製,形成社區氛圍,上行下效。這裏的頭部玩家不是具有社交優勢的網紅,而是指可以製作出形式標準,熟悉Vlog的用戶。

2. 必須要有統一的風格的封麵,封麵需要引導用戶進行文字描述。在一個相互聯係的過程中,Vlog如果作為替代圖文日誌的功能形式就必須要具備圖文形式的功能。雖然視頻相較於圖文,信息量更大,但是獲取信息的速度卻下降了,我們可以一目十行,跳讀略讀,但是快進拉動進度條卻無法保證視頻信息的準確獲取。因此需要通過靜態封麵讓用戶在第一時間了解這則Vlog的基本內容。

台灣YouTube欄目-阿滴英文 的封麵合集

3. 提高視頻的互動性。圖文日誌采取的互動方式有留言,轉載,點讚。那對於視頻而言除了這些傳統互動之外,數據上還可以設置訪客的觀看進度,觀看重複次數,觀看暫停點等信息。而針對視頻內容層麵的互動則可以參考公共編輯的邏輯。 首先,可以提供訪客塗鴉功能,允許用戶相互之間在視頻上添加修改元素。

其次可以提供訪客添加功能,允許用戶之間在對方視頻旁邊對應位置添加新的視頻,例如陳意涵的“哈哈哈,哈哈哈,我穿梭在,棉布裏……”這條視頻,如果把陳意涵視作普通用戶,而四川話版,東北話版,召喚師峽穀版的視頻就是訪客新上傳在原始視頻旁邊的視頻,這樣的互動效果就由圍觀升級成參與。

最後,Vlog作為video log-視頻日誌”的高頻互動玩法不應該局限於視頻,而應該更多放眼於日記這個形式,還記得當麵我們在讀書時的交換日記本的遊戲嗎?還記得每一個班都有一個班級日記嗎?還記得小學寫日記是要交給老師批改的嗎?這些基於日記的玩法完全可以應用於視頻,因為Vlog作為社交屬類定義,本質上就是日記,而視頻則是服務於日記的。其起到社交的核心內容還是應該基於日記,而非視頻。

在結尾我想說的是,文字圖片形式的傳播媒介人類已經使用了上千年,而以視頻作為媒介傳遞信息從愛迪生發明留影機開始業才不到200年。視頻的傳播社交形式依然有非常的想象力值得我們去挖掘。同樣,Vlog真正在中國流行和應用時,應該也會有更多不同形態的拓展。